Особое место в культуре народных промыслов занимают авторские работы, предназначенные для международных и республиканских выставок. В собраниях Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства хранятся уникальные ювелирные изделия мастеров народных промыслов России, переданные в 1930-х годах в коллекцию музея народного искусства имени С.Т. Морозова. Особого внимания среди них заслуживают работы кубачинских ювелиров, созданные как символ советского искусства для мирового сообщества.

Кубачинское искусство на мировом подиуме: исторический контекст

В истории кубачинского ювелирного промысла XX столетие ознаменовано глобальными изменениями. После упадка, вызванного Первой мировой и Гражданской войнами, промысел был возрожден благодаря системе промысловой кооперации. Участие в международных выставках стало ключевым творческим и экономическим стимулом. Это была не новая страница: еще в 1900 году кубачинцы покоряли Париж. Однако выставка 1937 года имела особое, политическое значение, демонстрируя миру успехи советского государства.

Артель: мобилизация сил для триумфа в Париже

Подготовка к Международной художественно-промышленной выставке 1937 года в Париже велась на государственном уровне. В Кубачах была реорганизована артель, построено новое здание, и лучшие мастера, включая тех, кто переехал в другие города, были мобилизованы для создания экспонатов. На кону была не только личная репутация, но и будущее всего промысла в СССР. Провал мог бы поставить крест на развитии промкооперации.

Вершины мастерства: технологии и имена, покорившие мир

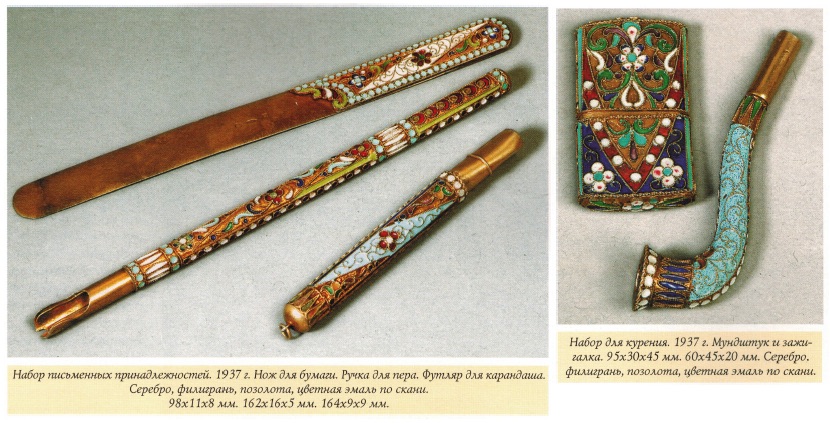

Выставочные работы 1937 года стали эталоном высочайшего мастерства. Кубачинские ювелиры блестяще виртуозно владели сложнейшими техниками:

• «Гладкая чернь»: В 1920-1930-е годы эта техника вышла на первый план, сменив трудоемкую глубокую резьбу. Мелкий монохромный узор, расположенный в одной плоскости с серебряным фоном, стал основой нового «кубачинского стиля». Яркий пример — зеркало в серебряной оправе, в создании которого участвовал талантливый гравер-универсал Абакар Мацаев.

• Цветная эмаль: В 1930-е годы эмаль стала признаком подарочного или выставочного произведения. Семья Тубчиевых (Бахмуд, Абдулла и Шапи) представила на выставку эмалевые браслеты и пудреницу, поразившие мир изяществом и красочностью.

• Гравировка: Эта техника определила сам принцип художественного украшения кубачинского произведения. Талантливый орнаменталист Алихан Ахмедов выполнил поднос с изображением села Кубачи, где пейзаж в медальоне стал композиционным центром, окруженным сложным орнаментом.

Традиция и новаторство: поиск нового художественного языка

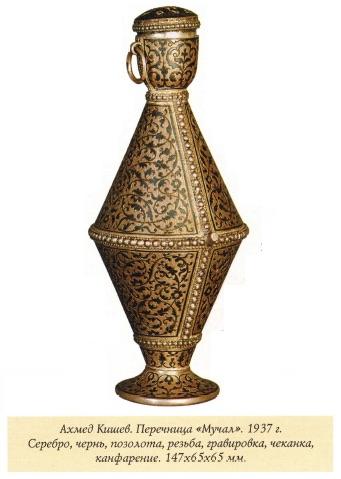

Главной творческой проблемой для мастеров стал поиск форм, понятных европейскому зрителю. Блестящим решением стала стилизация традиционной утвари. Ахмед Кишев создал солонку в виде уменьшенного кувшина-мучала, наделив утилитарный предмет особой романтичностью. Этот принцип стал знаковым для промысла.

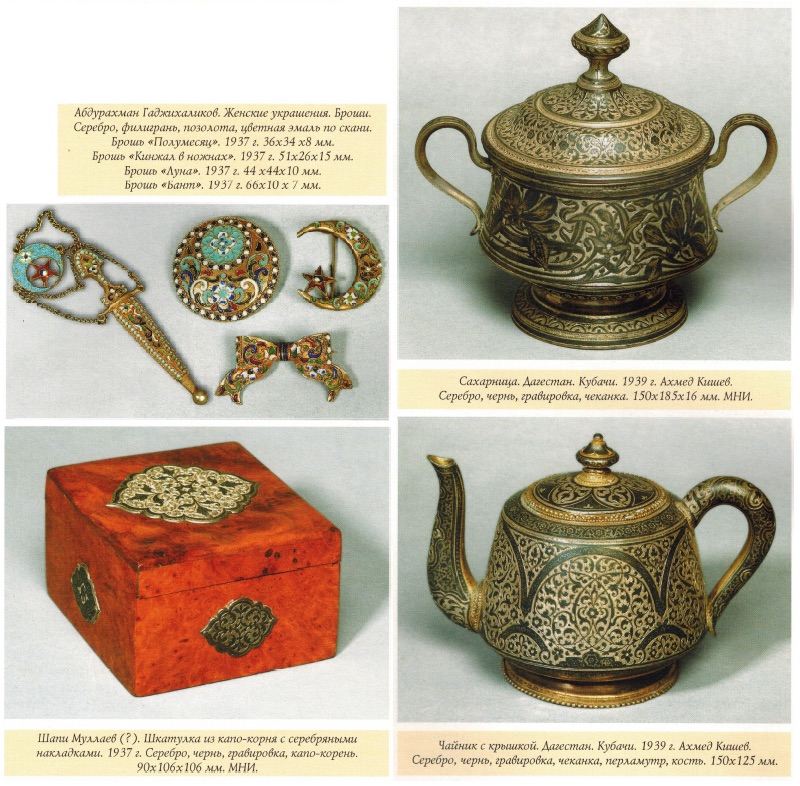

Одновременно рождался новый тип украшений, ориентированный на российского и европейского покупателя. Появился орнамент «Москов накьиш» с цветами и птицами. Набор брошей и брелков работы Абдурахмана Гаджихаликова сочетал в себе кубачинскую технику эмали по скани и «русский» характер оформления.

Не только серебро: эксперименты и курьезы

Стремление соответствовать мировым стандартам порождало и оригинальные проекты. Например, Шапи Муллаев создал шкатулку из полированного капо-корня с серебряными накладками, что было новаторским использованием недрагоценных материалов. Однако попытки слепо копировать европейские образцы (чайники, кофейники) иногда приводили к курьезам, так как величественная созерцательность кавказского искусства плохо сочеталась с западной эстетикой.

Золотые медали и веха в истории: итоги выставки

Итоги парижской выставки 1937 года были триумфальными. Ювелирные изделия кубачинской артели «Художник» были удостоены Золотых медалей, а мастера — премий. Этот успех закрепили на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке. Именно эти выставки-собрания навсегда остались в истории искусства образцами высочайшего мастерства, вершиной профессионализма и ремесленной культуры.

Сегодня та незначительная часть изделий, которая сохранилась в собрании Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, не может дать полного представления о масштабе экспозиции 1937 года. Но именно эти чудом сохранившиеся предметы, переданные когда-то в коллекцию музея имени Морозова, позволяют оценить тот уровень мастерства и масштаб дарования народных умельцев. Они являются не только памятником эпохи «великой и трагической утопии», но и живым источником вдохновения для современных кубачинских ювелиров, которые и сегодня продолжают славные традиции, заложенные их предками.